Buchbesprechungen

Wir veröffentlichen regelmäßig Rezensionen von Büchern und anderen Veröffentlichungen der Weinkultur und Weingeschichte. Wenn Sie Anregungen für Besprechungen haben, wenden Sie sich gerne an uns!

Hinweise zum Durchsuchen der Buchbesprechungen:

- Um nach Namen oder Titeln zu suchen, nutzen Sie bitte die Filtersuche unten:

Sie durchsucht alle Einträge in der Liste. - Um den gesamten Text aller Buchbesprechungen zu durchsuchen, nutzen Sie bitte die Volltextsuche im dunkelgrünen Feld rechts oben. Hier können Sie nach beliebigen Stichworten suchen.

Ralf Frenzel (Hrsg.):

Kloster Eberbach – Geschichte und Wein.

Tre Torri Verlag, Wiesbaden 2015. 240 Seiten.

ISBN 978-3-944628-71-4. EUR 49,90

Der Herausgeber hat mit diesem Buch die enorme Bedeutung des rund 900 Jahre alten Klosters Eberbach für den Rheingau aber auch für Deutschland und die Welt dokumentiert. Seit Gründung des Klosters durch die zisterziensischen Mönche bis in die Jetztzeit ist dieses unmittelbar mit dem Weinbau verknüpft. In der umfassenden Darstellung wird eine der wertvollsten und international bedeutendsten kulturellen Schätze gewürdigt und gleichzeitig ein Beitrag zur Vergegenwärtigung für zukünftige Generationen geleistet.

Kloster Eberbach war fast zwei Jahrhunderte nach der Säkularisation im Eigentum des Landes Hessen. Somit stand das Land in der Pflicht, die notwendigen Investitionen zum Erhalt des Klosters und der dazugehörigen Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach zu finanzieren. Zum 1. Januar 1998 wurde das Kloster rechtlich vom Weingut getrennt und in eine Stiftung überführt; dies allerdings nicht, ohne der Stiftung vertraglich zuzusichern, die bis zum Jahre 2024 durchzuführende Generalsanierung zu finanzieren. Das Weingut wurde in eine GmbH umgewandelt, um es für die Zukunft auf ein wirtschaftliches, solides Fundament zu stellen. Die einzelnen Schritte und Wege dorthin werden aufgezeichnet.

In einem weit ausholenden Beitrag schildert Martin Wurzer-Berger zunächst Geschichte, Entwicklung und Bedeutung des Mönchtums allgemein, bevor er in einer leicht verständlichen, nicht streng wissenschaftlichen Sprache auf die Gründung des Klosters Eberbach im Jahre 1136 zu sprechen kommt. Die sich daran anschließende Schilderung der Entwicklung des Klosters im feuilletonistischen Stil endet nicht mit der Säkularisation im Jahre 1803, es wird auch auf die Wahrung der Kontinuität der über achthundertjährigen Tradition durch die Hessische Landesregierung eingegangen.

Unter dem Titel „Es blühe der Steinberg“ hat Daniel Deckers die Entwicklung des Weinguts Kloster Eberbach von der Gründung bis zur Gegenwart ausgeleuchtet. Dabei war es vor allem die Monopollage „Steinberg“, die das Weingut zu der Anerkennung emporsteigen ließ, die es noch heute erstrahlen lässt. Spätestens seit 1170, so Deckers, setzten die Mönche alles daran, durch Tausch, Kauf und Rodung eine zusammenhängende Fläche dieser exponierten Südlage zu erhalten, die ihnen die Anlage eines Weinbergs ermöglichte. Der Wein wurde in der nahe gelegenen Abtei ausgebaut und zum größten Teil per Schiff nach Köln gebracht und verkauft. Ab dem 15. Jahrhundert gibt es schon Hinweise auf Herkünfte wie „Marcobrunn“, „Sandgrub“ oder „Steynberg“. Auch was die Weinbehandlung betraf, so waren die Eberbacher Mönche Pioniere; sie setzten schon im 16. Jahrhundert Tücher zur Filtration und Hausenblasen zur Schönung ein.

Schwere Zeiten folgten mit dem Dreißigjährigen Krieg, als sie vertrieben wurden und nach der Wiederkehr mit dem Aufbau beginnen mussten. Wirklich lange dauerte die Blütezeit nicht; sie neigte sich bereits Ende des 18. Jahrhunderts dem Ende zu. 1797 plünderten die Franzosen den Keller mit wertvollen Weinbeständen. Nach der Säkularisation ging das gesamte Kloster in den Besitz des Fürstentums Nassau-Usingen über. Ein Teil der Gebäude wurde nun umgewidmet oder dem Verfall preisgegeben; ein Teil des Steinbergs wurde aufgeforstet. Erst der Jahrgang 1811 mit seinen Jahrhundertweinen, die immense Preise erbrachten, öffnete dem Fürstentum die Augen und führte zu einem Umdenken. Plötzlich war der Steinberger wieder der Garant für gute Erlöse. Ein halbes Jahrhundert nach dem Niedergang des Klosters nahm der Wein wieder jenen hervorragenden Ruf ein, den er bis heute bewahrt und ausgebaut hat. Nicht unerwähnt lässt der Autor auch die Querelen um den Bau einer neuen Kellerei im Steinberg, die 2008 eröffnet wurde, wobei heute jegliche Gegenstimmen verstummt sind. Im Jahre 2010 wurde dem Weinkeller sogar der zum zweiten Mal vergebene Architekturpreis für harmonisches Zusammenspiel von Alt und Neu verliehen.

In einem weiteren Kapitel beschreibt der Architekturkritiker Gerwin Zohlen „die karge Schönheit“ von Kloster Eberbach und dem Steinberg. Einer knappen Betrachtung des Klosters, seiner Baugeschichte und seiner architektonischen Schönheit und Harmonie folgt eine ausführliche Betrachtung der einzelnen Schritte des Neubaus der Kellerei in der Gegenwart, die er in höchsten Tönen lobt: „Es ist mit gegenwärtigen architektursprachlichen Mitteln die gleiche Haltung der Reduktion und Zurückhaltung, die sich hier wie dort zeigt, ... Wie ein Ausguck zum Rhein bietet sich die Domäne heute dar, mit einem faszinierenden Rundblick in die Weiten des Raumes. Nichts drängt sich vor, nichts drängt sich auf, alles ordnet sich angemessen dieser langen Tradition unter.“

Abschließend beleuchtet Till Ehrlich, Weinjournalist und freier Redakteur, in seinem Beitrag „Der Steinbergkeller und die Domänen Steinberg und Rauenthal“, diese beiden Unternehmensteile, bevor die weiteren Gutsbetriebe Aßmannshausen, Rüdesheim, Rauenthal und Bergstraße im Einzelnen mit ihren Besonderheiten, Weinlagen und Weinen vorgestellt werden.

Auch dieses Buch ist wie die anderen dieser Reihe reichlich mit anschaulichem Bildmaterial bespickt und ist reich an wissenswerten Informationen und Hintergründen.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 1/2018

Matthias Dietz-Lenssen:

Rheinhessen – Spielball der Geschichte.

Die Entwicklung einer einzigartigen Wein- und Kulturlandschaft.

Agentur & Verlag Bonewitz, Bodenheim, 2. Auflage 2015. 320 Seiten.

ISBN 978-3-9816416-2-2. EUR 19,90

Das Jubiläumsjahr 2016, in dem „200 Jahre Rheinhessen“ gefeiert wurde, war auch Anlass für dieses von einem Rheinhessen und Kenner der Geschichte der Region, von Matthias Dietz-Lenssen, verfasste Buch.

Die linksrheinischen Gebiete um Mainz, Alzey und Worms, die bisher fast zwei Jahrzehnte zu Frankreich gehörten, wurden auf dem Wiener Kongress am 8. Juli 1816 Großherzog Ludewig I. „von Hessen und bei Rhein“ zugesprochen. Damit wurde eine neue Region aus der Taufe gehoben, in der im Vergleich zum rechtsrheinischen Hoheitsgebiet weiterhin der Code Civil galt. Dies war als Auflage dem Großherzog mit auf den Weg gegeben worden, diese Rechte nicht anzutasten.

200 Jahre nach der Zuteilung ist Rheinhessen eine bedeutende Region, die mit der Gründung des Landes Rheinland-Pfalz am 30. August 1946 diesem Bundesland zugeordnet wurde. Der Autor hat sich in dem vorliegenden Buch auf die Suche nach den Wurzeln Rheinhessens begeben und eine spannende, abwechslungsreiche und bildstarke Zeitreise in die Vergangenheit vorgelegt.

Nach einem ausführlichen geschichtlichen Rückblick, der bis in die Ur- und Frühgeschichte reicht, unternimmt Dietz-Lenssen sehr lebendig und kurzweilig einen liebevollen, aber auch kenntnisreichen Blick auf die heutigen rheinhessischen Städte und Dörfer. Dabei verweist er schon in der Einleitung darauf, dass die Auswahl der Themen und ihre Darstellung sowie der Städte und Gemeinden letztendlich subjektiv erfolgte und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.

Ein Buch über Rheinhessen, das den Weinbau und die Weinkultur übergehen würde, würde der Region nicht gerecht; Weinbau und Weinwirtschaft sind ein gewichtiger Wirtschaftszweig dieses Landstrichs, ja Rheinhessen ist das größte aller deutschen Anbaugebiete. So kann dieser Aspekt nicht fehlen; er wird in dem Kapitel „Vom wilden Wein zur Selection – Zur Geschichte des Weinbaus in Rheinhessen“ abgehandelt.

Da Wein und Kulinarik untrennbar zusammengehören, hat sich der Restaurantkritiker Michael Bonewitz in einem Essay mit dem kulinarischen Rheinhessen unter der Überschrift „Tafelspitz trifft Leberwurststrudel – Wein und Essen zwischen Straußwirtschaft und Sterneküche“ befasst. Abgerundet wird das Buch durch zahlreiche historische Aufnahmen und aktuelle Fotos, die dazu einladen, die rheinhessischen Wurzeln und das Entstehen einer modernen Region nachzuvollziehen.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 2/2017

Heinz Decker, Helmut König, Wolfgang Zwickel:

Wo aber der Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens. Aspekte des Kulturguts Wein.

Nünnerich-Asmus Verlag & Media, Mainz 2015. 272 Seiten mit zahlreichen Abb.

ISBN 978-3-945751-12-1. EUR 24,90

Weinbibliographie [Schoene3] Nr. 32947

Der an der Johannes-Gutenberg-Universität in Mainz bestehende interdisziplinäre Arbeitskreis „Rebe und Wein“ bietet bereits mehrere Jahre im Sommersemester die Vorlesung „Weinwissenschaft an der Johannes-Gutenberg-Universität“ an. Dabei werden Themen aus den an der Universität bearbeiteten Bereichen behandelt. In Fortsetzung des 2013 erschienenen Buches als Zusammenfassung einiger Vorträge werden auch hier wieder hochinteressante Beiträge veröffentlicht; der Bogen ist sehr weit gespannt.

Der erste Themenkreis umfasst Beiträge zur Kulturgeschichte und Religion. Die Kulturgeschichte des Weines wird von den ältesten Weinfunden in China über die nahöstlichen und biblischen Referenzen bis hin zum römischen Weinanbau an der Mosel von ausgesprochen exzellenten Kennern in sieben Beiträgen exemplarisch dargestellt. Die drei ausgewählten Regionen sind ausgezeichnete Beispiele für die Geschichte des Weinanbaus in der Antike. Die Bedeutung des Weins hat sich dabei in religiösen und liturgischen Handlungen unterschiedlichster Religionen Asiens und Europas niedergeschlagen. Nirgendwo sonst in der Alten Welt hat religiöser Wandel dem Weinbau mehr zugesetzt als in Nordafrika und dem Nahen Osten. Schlagartig war der Weinbau in den Hauptweinbaugebieten des römisch-byzantinischen Reichs dem Niedergang geweiht, nachdem um die Mitte des 7. Jahrhunderts n. Chr. in der Nachfolge des Gesandten Allahs die Kalifen die Kontrolle über diese Gebiete übernahmen.

In einem zweiten Abschnitt werden in drei Abhandlungen die gesundheitlichen Aspekte des Weins behandelt. Neben neueren Forschungen zum Wirkzusammenhang von Weininhaltsstoffen und deren Auswirkungen auf die Gesundheit wird auch für Nichtmediziner in verständlicher Form unter anderem auf Medizinalweine – damals und heute – eingegangen. Nicht nur in der Antike waren sie bekannt und wurden zur Heilung bestimmter Krankheiten eingesetzt, auch noch im Mittelalter wurden sie bei uns verabreicht. Medizinalweine haben auch heute noch in der traditionellen chinesischen Medizin ihre Bedeutung und können über eine 5.000 Jahre alte Geschichte zurückverfolgt werden. Ein Beitrag über mögliche Gefährdungen eines übermäßigen Weingenusses rundet diesen Abschnitt ab, der aber auch auf die Frage eine Antwort zu geben versucht, ob Weinkonsum gesundheitsgefährdend oder -fördernd ist.

In einem weiteren Abschnitt werden Beiträge zu Weinbau und Önologie abgedruckt. Technischer Fortschritt, Klimawandel aber auch Verbraucherwünsche sind Triebfedern für eine Fortentwicklung im Anbau und der Önologie. Hier wird ein breites Spektrum möglicher Verbesserungen der Weinqualität aufgezeigt, von Züchtungserfolgen bis hin zur Optimierung bei der Weinherstellung.

In einem abschließenden Beitrag werden Zukunftsthemen in der Weinproduktion angesprochen. Besonders der internationale Wettbewerb beeinflusst in starkem Maße den Einsatz neuer Verfahren. Die neuen Märkte in Asien können unmöglich den Rückgang des sinkenden Weinkonsums in den traditionellen Weinländern Spanien, Italien und Frankreich kompensieren. Dabei drängen Produktionsländer wie Indien, China, Brasilien und Thailand ebenfalls auf den globalen Markt. Man muss nicht Hellseher sein, um zu prognostizieren, dass sich die Weinbereitung in den nächsten zehn Jahren noch stärker verändern wird wie in den vergangenen.

Das Buch bietet einen sehr interessanten Lesestoff und zwar nicht nur für Profis, sondern ebenfalls für Weininteressierte und ist daher sehr zu empfehlen.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 1/2016

Lutz-Dieter Behrendt:

Zum historischen Weinbau und Weingenuss im Deggendorfer Land.

Hrsg.: Förderverein BaierWeinMuseum, Bach a. d. Donau 2014. 64 S., mit Abb.

Schriftenreihe "BaierWeinMuseum", Nr. 17. EUR 5,-

Bezug über das BaierWeinMuseum

Sehr systematisch beginnt der Autor seine Untersuchungen, indem er bei der Spurensuche prüft, inwieweit Ortsnamen, Straßennamen und Flurnamen Hinweise auf historischen Weinbau geben. Bei seinen Studien greift er vor allem auf Dokumente aus dem Stadtarchiv Deggendorf zurück. Dabei hat er Steuerrechnungen, Stadtratsprotokolle und Briefprotokolle der Stadt sowie Salbücher und Rechnungen des Katharinenspitals ausgewertet.

Vorwiegend aus dem 16. bis 18. Jahrhundert existieren zahlreiche archivalische Dokumente, was zu erwarten war, da das späte Mittelalter die Blütezeit des Weinbaus an der Donau mit rund 2.000 Hektar war. Bei dem damals produzierten Wein, der auch Bayrisch genannt wurde, handelte es sich überwiegend um Weißwein. Zur damaligen Zeit war Wein das Alltagsgetränk der Menschen aller Schichten, aber auch oftmals Tauschobjekt und Bestandteil des Kaufpreises bei Verkäufen.

Wie in allen Gegenden trugen auch an der Donau die Klöster zur Verbreitung des Rebenanbaus und bei der Übermittlung von Erfahrungen zum An- und Ausbau bei. So ist es nicht zufällig, dass die älteste Nachricht über Weinbau in Deggendorf mit einem Kloster, und zwar mit einem Weinbergskauf des Klosters Metten aus dem Jahre 1181, verbunden ist.

Die Beschreibung der verschiedenen Weinlagen/Weinberge Deggendorfs, des dortigen Weinhandels und der Weingasthäuser nebst den Regulierungen des Weinausschanks sowie der Weinzierlzunft runden die interessante und kurzweilig zu lesende Abhandlung ab.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 2/2015

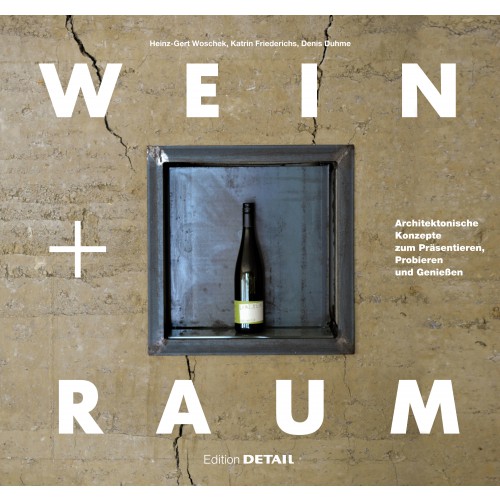

Heinz-Gert Woschek, Katrin Friedrichs, Denis Duhme:

Wein + Raum: Architektonische Konzepte zum Präsentieren, Probieren und Genießen.

Edition DETAIL, Institut für internationale Architektur-Dokumentation, München 2014. 143 Seiten.

ISBN 978-3-95553-226-0. EUR 39,-

Das aus verschiedenen Sachgebieten vereinte Autorenteam nimmt in seinem Buch die Präsentation des Kulturgutes Wein, die Verbindung von Wein und Raum, in den Focus. Denn Verkauf und Ausschank von Wein haben eine ähnlich lange Tradition wie dessen Anbau und Erzeugung.

Am Anfang quasi als Einführung steht eine kurze Chronologie von Weinverkauf und Weinabsatz von der Römerzeit bis in die Vorgegenwart. Es wird die Gründerwelle von Handelsunternehmen im 18. und noch ausgeprägter im 19. Jahrhundert dargestellt. Die maschinelle Herstellung von standardisierten Weinflaschen und die Verwendung des Korkens als Flaschenverschluss eröffneten dem Weinhandel völlig neue Perspektiven. Der Fokus ist bei dieser Publikation auf Räume in der Gegenwart gerichtet, in denen Weine probiert und genussvoll verkostet werden können. Es wird ausgelotet, welchen Einfluss der Raum auf die Wahrnehmung des Weines hat, wie die Sinne beeinflusst werden, wie Geruch, Geschmack, Textur und Struktur des Weines neu entdeckt werden können.

Die Bandbreite der vorgestellten Projekte reicht dabei von Verkostungsund Verkaufsräumen von Winzern in Deutschland, Österreich, Italien, Spanien und der Schweiz über ausgefallene Shopkonzepte in verschiedenen Ländern bis hin zu gelungenen Beispielen aus der Gastronomie. Der intensive Austausch der Autoren mit den Architekten und Bauherren erlaubt einen Einblick in die Entwicklung des Entwurfs: Wie haben die Ideen aller Beteiligten zusammengespielt? Welche Geschichte sollte mit der Umsetzung des Projekts erzählt werden? Welche Kunden möchte man ansprechen und wie auf sie reagieren? Weiterführende Essays erläutern, welche funktionalen Faktoren den Entwurf beeinflussen und welche Rolle Materialien, Farben, Licht und nicht zuletzt das Raumkonzept selbst bei der Verkostung von Weinen spielen.

Der Wein- und Architekturführer richtet sich nicht nur an Architekten und Gestalter, sondern bietet auch Winzern und Gastronomen Inspiration für gestalterische Lösungen – und dies auch in bestehenden Räumlichkeiten –, Weinkultur zeitgemäß zu inszenieren und Weinliebhaber damit zu faszinieren.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 1/2015