Buchbesprechungen

Wir veröffentlichen regelmäßig Rezensionen von Büchern und anderen Veröffentlichungen der Weinkultur und Weingeschichte. Wenn Sie Anregungen für Besprechungen haben, wenden Sie sich gerne an uns!

Hinweise zum Durchsuchen der Buchbesprechungen:

- Um nach Namen oder Titeln zu suchen, nutzen Sie bitte die Filtersuche unten:

Sie durchsucht alle Einträge in der Liste. - Um den gesamten Text aller Buchbesprechungen zu durchsuchen, nutzen Sie bitte die Volltextsuche im dunkelgrünen Feld rechts oben. Hier können Sie nach beliebigen Stichworten suchen.

Karl-Heinz Frackenpohl:

Der Reifeverlauf von trockenen und halbtrockenen Rieslingweinen in Abhängigkeit von Stil und Qualität.

3. Auflage, BoD – Books on Demand 2016. 60 Seiten.

ISBN 978-3-7412-3224-4. EUR 11,90

Über die Alterung von Weinen, speziell von deutschen Weißweinen, wird wenig geforscht. Die Gründe dafür sind vielfältig: Gereifte Weißweine stellen zum einen ein kaum bezifferbares Marktsegment dar, sie sind reine Liebhaberobjekte. Im Unterschied etwa zu Burgund werden sie eigentlich in Deutschland nicht gezielt erzeugt. Zum anderen sind die Alterungsvorgänge hoch komplex. Wie der Verf. richtig schreibt, ist „die Reifeentwicklung von Weinen (…) auch biochemisch und analytisch nur sehr schwer zu erfassen, da hunderte von Inhaltsstoffen daran beteiligt sind, die oxydieren, verestern oder polymerisieren“ (S. 44).

Um entsprechende Untersuchungen anzustellen, fehlen in den Forschungsinstituten oft nicht allein die Versuchsmuster, sondern auch die zeitlichen und finanziellen Kapazitäten, um langjährige Versuchsreihen durchzuführen. Einzig als Anfang des Jahrhunderts der „untypische Alterungston“ (UTA) auftauchte, führte dies zu vergleichsweise vielen Untersuchungen, vornehmlich aber im Bereich der Bodenkunde und Pflanzenernährung, wo dessen Ursachen vermutet wurden. Auch die als Ersatz für den Naturkorken auftauchenden neuen Flaschenverschlüsse zeitigten Versuchsreihen (z.B. in Geisenheim), die immer noch nicht abgeschlossen sind. Die einzigen mir bekannten ausführlicheren Untersuchungen stammen von Volker Schneider, Weinalterung, Teile 1-4, in: Weinwirtschaft – Technik 8/1989, S. 14-18; 9/1989, S. 36-39; 10/1989, S. 23-27; 2/1990, S. 10-13, sowie von Rainer Amann, Weinalterung – welchen Einfluss haben Zucker, Säure und SO²?, in: Staatl. Weinbauinstitut Freiburg, Jahresbericht 2013, S. 16 f. (Beobachtungen an Müller Thurgau-Weinen über acht Jahre).

Angesichts des Forschungsstandes ist es verdienstvoll, dass der Verf., langjähriges Mitglied unserer Gesellschaft und Liebhaber, Sammler und Kenner älterer Rieslingweine seit vierzig Jahren, seine Erfahrungen mit diesen mitteilt. Den Reifeverlauf von Rieslingweinen mit verschiedenem Ausbaustil mit jeweils zwei „Verschlussphasen“, während derer die Weine nicht recht schmecken, beschreibt er detailliert und für jeden, der sich mit solch älteren Weinen auskennt, unmittelbar nachvollziehbar.

Die Schrift liegt inzwischen in dritter Auflage vor und ihre Lektüre sei nicht nur denen empfohlen, die die Passion des Verf. teilen. Der Verf. ist Autodidakt, aber ein sehr kenntnisreicher, und so kann der interessierte Verbraucher aus seiner Schrift nicht nur über das Thema Weinalterung viel erfahren, sondern zugleich auch über den Weinbau und die Kellerwirtschaft, aber auch die Moden der Weinwelt, das derzeitige Bezeichnungswirrwar u.a. Man erspart sich mit der Lektüre dieser Schrift die zahlreicher

Weinzeitschriften!

Verfasser: Prof. Dr. Hans Reinhard Seeliger, Rottenburg

Aus: Mitteilung der GGW 2/2016

Franz Josef Felten und Michael Matheus (Hrsg.):

Rheinhessen – Identität – Geschichte – Kultur.

Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2016. 197 Seiten.

ISBN 978-3-515-11600-8. EUR 44,-

Rheinhessen wurde 1816 beim Wiener Kongress als Provinz des Großherzogtums Hessen-Darmstadt „künstlich“ geschaffen. Geschichte und Kultur haben die Teilregionen jedoch schon viele Jahrhunderte früher unter verschiedenen Herrschaften geformt und geprägt. So ist es nicht verwunderlich, dass es Generationen bedurfte, um dieses neue politische Gebilde zu einer Einheit zusammenwachsen zu lassen.

Anlässlich des Jubiläums „200 Jahre Rheinhessen“ veranstalteten der Altertumsverein für Alzey und Umgebung e. V. gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Rheinhessische Heimatforscher e. V. und dem Institut für Geschichtliche Landeskunde der Universität Mainz eine Vortragsreihe, die sich mit der Geschichte und den verschiedensten Aspekten des Lebens in diesem Landstrich auseinandersetzten und die in dem vorliegenden Buch zusammengefasst worden sind.

Die grundsätzliche Frage, ob es überhaupt so etwas wie eine rheinhessische Identität gibt, beschreibt Rainer Karneth in seinem Beitrag. Nach längeren Betrachtungen lässt er am Ende deren Beantwortung offen. Auch nach 200 Jahren des Bestehens findet er Ansätze, kann die Frage nach einer rheinhessischen Identität jedoch nicht endgültig beantworten. Ähnliches konstatiert auch Rudolf Post zur Existenz eines rheinhessischen Dialekts. Es gibt in Rheinhessen mehrere Dialekte, die mit den jeweiligen Nachbarregionen korrespondieren, ein einheitliches Rheinhessisches kann er nicht feststellen. Gunnar Schwarting erläutert anhand mehrerer Beispiele, wie sich die großherzoglich hessische Gemeindeordnung von 1821 sehr positiv auf die Entwicklung der Provinz Rheinhessen auswirkte und für die Gesamtregion große Fortschritte brachte. Den Einfluss herausragender Provinzialbaumeister wie Georg Moller, Ignaz Opfermann oder Georg Arnold auf die Bautätigkeit in den rheinhessischen Dörfern anhand vieler Beispiele beschreibt Dieter Krienke. Typische rheinhessische Bauerngehöfte, aber auch Kirchen, öffentliche Gebäude, ja ganze Dörfer nimmt er in den Blick und geht auf Entwicklungen in der Bautätigkeit ein. Das 19. Jahrhundert ist auch die Zeit, in der viele „Kuhkapellen“ in Rheinhessen errichtet wurden und die heute ein Alleinstellungsmerkmal bilden. Die Entwicklung der landwirtschaftlich/weinbaulichen Gemischtbetriebe im 20. Jahrhundert hin zu reinen Weinbaubetrieben, zu Weingütern, hat in den allermeisten Fällen zu einer Umwidmung dieser kreuzgewölbten Viehställe in Weinprobierstuben und Vinotheken geführt und bildet heute eine Attraktion.

Otto Schätzel hat sich des Themas „Rheinhessen – Weinregion mit Tradition“ angenommen. Von der ursprünglich landwirtschaftlich geprägten Region haben sich in den vergangenen beiden Jahrhunderten immer stärker die Sonderkulturen entwickelt, an vorderster Stelle der Weinbau gefolgt von Obst- und Spargelanbau. In jüngster Zeit hat sich eine gut ausgebildete, selbstbewusste junge Winzergeneration herausgebildet, die die Geschicke in den Weingütern lenkt und der Region dank deren vielfältigen Initiativen gemeinsam mit der Gebietsweinwerbung „Rheinhessen e. V.“ „einen nie für möglich gehaltenen neuen Drive“ gibt, deren identitätsstiftende Außenwirkung deutlich erkennbar ist.

Weitere interessante Themen werden abgehandelt wie: „Die rheinhessischen jüdischen Gemeinden“, „Die rheinhessische Auswanderung nach Nordamerika“ und „Der Aufstieg der NSDAP“. Nicht fehlen durfte in diesem Kontext „Die Macht aus Rheinhessen“, der Beitrag des 1. FSV Mainz 05 zur regionalen Identitätsstiftung.

Die vielen dargestellten Facetten an unterschiedlichen Themen halten für jeden Leser Interessantes bereit.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 2/2017

Matthias Dietz-Lenssen:

J.Neus. Pionier und Retter der Spätburgunder-Rebe.

Kulturgeschichte der Rotweinstadt. Ingelheim - Mainz - Rheinhessen.

Agentur & Verlag Bonewitz, Bodenheim 2015. 256 Seiten.

ISBN 978-3-9816416-5-3. EUR 17,90

Aus gegebenem Anlass des Jubiläums „200 Jahre Rheinhessen“ und des Eigentumwechsels des Traditionsweingutes J.Neus in Ingelheim hat der Autor Dietz-Lenssen ein Stück Ingelheimer Kulturgeschichte in den Fokus gerückt. In vier Abschnitten hat er die Geschichte Ingelheims, des Rotweins mit besonderem Schwerpunkt in Ingelheim und Rheinhessen, des Weingutes J.Neus und schließlich der Weinstadt Mainz und der neuen Eigentümerfamilie Schmitz beleuchtet. Für das reich bebilderte Buch hat der Autor umfangreich recherchiert. Für die Ausführungen im Kapitel über das Weingut Neus war es ein ausgesprochener Glücksfall, dass Josef Neus und seine Nachfahren viele für uns spannende und wichtige historische Belege sammelten und so der Nachwelt bewahrten, die jetzt von Dietz-Lenssen ausgewertet werden konnten.

Bereits in der Einleitung erfährt der Leser, dass Josef Neus von der Weißweinregion Obermosel im Jahre 1881 nach Ingelheim übersiedelte und dort eine Weinhandlung gründete. Doch schnell wurde er „Weinbergs-Besitzer“ und widmete sich als solchem der Rotweinsorte „Blauer Spätburgunder“.

Das vorliegende Buch begibt sich auf die Spuren des Rotwein-Pioniers, beleuchtet die reichhaltige Geschichte des Weingutes und spannt den Bogen zur Kulturgeschichte der „Rotweinstadt“ Ingelheim.

Das Kapitel über die Geschichte Ingelheims reicht nach Recherchen des Autors bis in die Römerzeit zurück, wo „Römisches Militär denkbar ist“. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass das Gebiet zwischen Mainz und Bingen der landwirtschaftlichen Nutzung vorbehalten war. Sehr ausführlich wird anhand einer ausgesprochen umfangreichen Quellenlage die Karolingerzeit abgehandelt. Es war eine der Blütezeiten Ingelheims, die von der Entscheidung Karls des Großen getragen war, hier eine Kaiserpfalz zu errichten, die auch heute noch oder wieder zu einer Hauptattraktion der Stadt avancierte. Sie wurde von Karl dem Großen viermal und von seinen Nachfolgern bis ins 13. Jahrhundert oftmals aufgesucht. Seit der Zeit Karls des Großen sind Weinbau und Weinbereitung in Rheinhessen belegt. Als Zeitpunkt der ältesten sicheren urkundlichen Erwähnung von Weinbau gilt das Jahr 742, in dem die Niersteiner Marienbasilika samt Weinberg (Glöck) dem neugegründeten Bistum Würzburg geschenkt wurde. Nachweise für römischen Weinbau sind zwar sehr wahrscheinlich, jedoch nicht gesichert. Noch 2010 fasst Margarethe König den Stand der Erkenntnisse zusammen: „Als Ergebnis halten wir fest, dass es in Rheinhessen derzeit keinen überzeugenden Nachweis von römischem Weinbau gibt.“ Ebenso wenig ist laut Dietz-Lenssen belegt, ab wann im Ingelheimer Raum Rotwein-Rebsorten und hier insbesondere Spätburgunder kultiviert wurden.

Trotz Recherchen des Autors gibt es keine verlässlichen Quellen zur Rotweinproduktion in Ingelheim. Der hessische Geheimrat Johann Isaak von Gerning spricht von Anpflanzungen von roten Rebsorten im Jahre 1730, betont aber gleichzeitig, dass die daraus gewonnenen Weine bezüglich „Feuer und Güte“ nicht an den Aßmannshäuser herankommen.

Johann Wolfgang von Goethe, der 1814 auf seinem Weg von Wiesbaden zum Rochusberg, wo er das Rochusfest besuchte, nach Ingelheim kam, war nach Verkostung in Bezug auf den Rheinhessischen Rotwein einer Meinung mit ihm.

Um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert konnte die Qualität der Rotweine mit denen anderer renommierter Anbaugebiete mithalten. Bei den Weltausstellungen im Jahre 1900 in Paris und 1904 in St. Louis, an denen mehrere rheinhessische Weinhandlungen und Weingüter – unter anderen auch J.Neus – ihre Weine präsentierten und zum Verkauf brachten, wurde die Qualität der Weiß- und Rotweine sehr geschätzt. Spätestens seit den Weltausstellungen zählte der Ingelheimer Wein auch in internationalen Fachkreisen zu den gefragten Spitzenweinen.

Das reich bebilderte Kapitel über das Weingut Neus wird eingeleitet von einer Serie von Abbildungen von Etiketten der von der Kellerei vertriebenen Weine von 1915 bis 2013. Danach folgt die Abhandlung der interessanten und von unternehmerischem Weitblick getragenen Lebensgeschichte der Familie und des Weingutes. Als besondere Tat des Firmengründers wird vom Autor die Rettung des Spätburgunders in Ingelheim ab dem Katastrophenjahr 1906 hervorgehoben. Die Reblaus, der „Falsche“ und der „Echte Mehltau“ hatten Ertrag und Rebanlagen derart stark dezimiert, dass J. Neus mit Weitblick und unter Anleitung von Weinbaulehrer Konrad Willig Klonenselektion betrieb und die positiven Ausreißer-Rebstöcke selektierte, um sie weiter zu vermehren. Daraus entstand der heute noch bekannte und berühmte Neus-Klon: klein und lockerbeerig mit dicker Schale, dem Burgundertyp ähnlich.

Mit einem Exkurs zur Landeshauptstadt Mainz und der Unternehmerfamilie Schmitz mit Weinhandel, späterer Dampfschifffahrt-Gesellschaft bis zur Spedition Kayser enden die sehr interessanten und empfehlenswerten Ausführungen.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 2/2016

Wolfgang Alber und Andreas Vogt (Hrsg.):

Württemberger Weingeschichten.

Verlag Klöpfer & Meyer, Tübingen 2016. 296 Seiten.

ISBN 978-3-86351-418-1. EUR 25,-

Das Vorwort zu diesem schön gestalteten Wein-Lesebuch steuerte der Weinjournalist Stuart Pigott bei, der nicht nur als unkonventioneller Autor, sondern obendrein als großer Kenner der Württemberger Weinszene gilt.

Allein das lässt auf eine ganz und gar nicht angestaubte Anthologie schließen. Pigott prophezeit für die kommenden Jahre „ein neues Zeitalter des württembergischen Weins“ – höchste Zeit also, auch die literarische Weinlandschaft neu zu erkunden.

Beide Herausgeber sind Kulturwissenschaftler, beide leben in Reutlingen am Fuß der schwäbischen Alb. Wolfgang Alber schreibt seit vielen Jahren über Wein und hat gar praktische Erfahrung im Weinbau, Andreas Vogt war Regisseur und Autor am Theater Lindenhof in Melchingen, bevor er ins Reutlinger Kulturamt wechselte.

Mit Texten und Gedichten von 80 Autoren aus 800 Jahren nähern sich die beiden Herausgeber der Weinkulturgeschichte von verschiedenen Seiten. In sieben Kapiteln (Land der Dichter und Trinker / Die Tücken der Ökonomie / WeinKulturLandschaft / Trollinger und Elender / Rausch und Nüchternheit / Die Wissenschaft vom Wein / Wein, Weib, Gesang) spannen sie einen weiten Bogen: Lyrik steht neben Prosa, kulturwissenschaftliche Betrachtungen neben Sachtexten, Bekanntes neben Unbekanntem. Die Autoren reichen vom Minnesänger Gottfried von Neuffen über den Dominikanermönch Felix Fabri bis zum Sternekoch Vincent Klink, die Handlungsorte vom Neckar bis nach Rom. Hölderlin, Schiller, Uhland, Kerner oder Thaddäus Troll dürfen nicht fehlen, doch die Texte sind mit Bedacht gewählt. Weniger bekannt sind Kölles „Kneipen in Rom“ oder Hans Flachs Porträt über die Tübinger Weingärtner, diese „wohl am schwersten zu schildernden Elemente menschlicher Gesellschaft“, ein „Mittelding zwischen Europäer und Waldmensch.“ Die Vielfalt der Beiträge soll zeigen, dass „der Wein ein Beitrag zur Kultur sein kann“ und die Auswahl will anregen zur eigenen Suche nach verborgenen Schätzen im literarischen Weinberg. Und genau darin besteht die Leistung der Herausgeber: Es sind durchweg Texte und Gedichte mit ausgeprägtem Charakter. Wer am Albtrauf und damit ganz am Rand des Weinbaugebiets Württemberg agiert, der hat offensichtlich nicht nur Weitblick, sondern gar Sinn für Schräges, wie Alber und Vogt mit Texten wie Thomas C. Breuers „Abgang“ beweisen, einer Art Knigge für die Weinprobe („Begehren Sie auch tunlichst nicht zu wissen, ob man sich gegen Schwarzriesling impfen lassen muss“). Diese Auslese feiner, sorgsam ausgewählter Texte hat Substanz und ist darüber hinaus erfrischend und so erfreulich wie ein leicht gekühlter Kult-Trollinger der jungen Winzergeneration. Und daher uneingeschränkt empfehlenswert für Schwaben und

Nicht-Schwaben gleichermaßen.

Verfasserin: Dr. Christine Krämer, Stuttgart

Aus: Mitteilung der GGW 1/2017

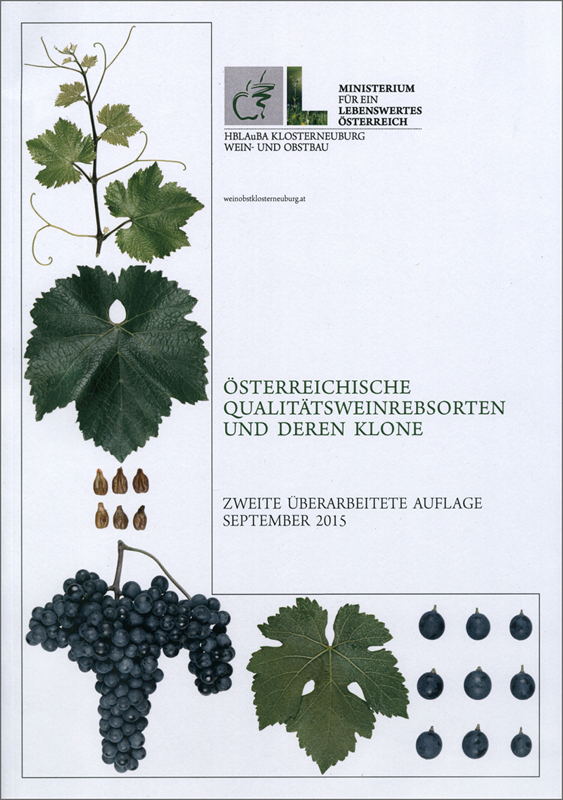

Verzeichnis der österreichischen Rebsorten und deren Klone.

Hrsg.: Höhere Bundeslehranstalt und Bundesamt für Wein- und Obstbau, Klosterneuburg, 2. Auflage 2015. 232 Seiten mit zahlreichen Farbfotos. EUR 45,-

In erweiterter Form haben die Autoren die zweite Auflage des Verzeichnisses der österreichischen Rebsorten herausgegeben.

Ausführlich wird zu Beginn der Auflistung der verschiedenen Kategorien auf die rechtliche Erfassung der Rebsorten hingewiesen. Es folgen Ausführungen zur Zertifizierung von Rebmaterial und zur Rebvermehrung von Qualitätsweinrebsorten und deren Klone. In Österreich sind derzeit 13 Rotwein- und 22 Weißweinrebsorten zugelassen, mit denen der Hauptanteil der österreichischen Rebfläche bestockt ist.

Den allgemeingültigen Ausführungen folgt die Auflistung der Qualitätsweinrebsorten, wobei Informationen zu Herkunft, Abstammung, Verbreitung, Ampelographie, Qualitätsprofil der Weine und züchterische Bearbeitung gegeben werden.

Daran schließt sich die Auflistung der pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sowie die zum Anbau in einem Bundesland zugelassenen Rebsorten an.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 1/2016