Buchbesprechungen

Wir veröffentlichen regelmäßig Rezensionen von Büchern und anderen Veröffentlichungen der Weinkultur und Weingeschichte. Wenn Sie Anregungen für Besprechungen haben, wenden Sie sich gerne an uns!

Hinweise zum Durchsuchen der Buchbesprechungen:

- Um nach Namen oder Titeln zu suchen, nutzen Sie bitte die Filtersuche unten:

Sie durchsucht alle Einträge in der Liste. - Um den gesamten Text aller Buchbesprechungen zu durchsuchen, nutzen Sie bitte die Volltextsuche im dunkelgrünen Feld rechts oben. Hier können Sie nach beliebigen Stichworten suchen.

Gunthild Peters:

Zwei Gulden vom Fuder: Mathematik der Fassmessung und praktisches Visierwissen im 15. Jahrhundert.

Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2018.

344 Seiten mit zahlreichen s/w Fotos.

ISBN 978-3-515-12052-4. EUR 61,-

In einem Lobgedicht aus dem ausgehenden 15. Jahrhundert lobt der Nürnberger Meistersänger Kunz Haß die meisterliche Fassmessung auf dem Weinmarkt von Nürnberg. Damit dürfte aber das Visierwissen und die Abfassung der Visiertexte schon mehr als 100 Jahre älter sein. Einen der wohl frühesten schriftlichen Nachweise für einen Text über Visierruten hat die Autorin in einem Bibliothekskatalog des Klosters St. Emmeran (Regensburg) aus dem Jahr 1347 gefunden. In Kapitel 2 ihres Buches, in dem sie den Forschungsstand zu Texten, Spezialisten und Messinstrumenten ausführlich beschreibt, stellt sie fest, dass mit Beginn des 15. Jahrhunderts eine intensive Phase der Textproduktion einsetzt. In den beiden nächsten Kapiteln stellt sie eine Sammlung von Visiertexten sowie die Herstellung der Visierruten vor.

Eine umfangreiche Darstellung der mathematischen Grundlagen zur Messung des Fassinhalts und der Herstellung der Visierruten folgt in Kapitel 5. Hierbei stellt Peters fest, dass die Visiertextsammlungen stark von euklidischer Geometrie geprägt sind. Den Skalen der Visierstäbe liegt die Idee von der Näherung eines Fasses durch einen Zylinder und Kegelstumpf zugrunde.

Erst im 6. Kapitel beschreibt die Autorin die Bedeutung der Visierer für die Stadt Nürnberg. Im mittelalterlichen Weinhandel war die Frage der Messung des Fassinhalts von eminenter Bedeutung und dies nicht nur für Käufer und Verkäufer, sondern vor allem auch für die Städte. Sie erhoben die Weinsteuer nach dem Fassinhalt, damals Weinungeld genannt, die eine der wichtigsten Einnahmequellen darstellte und für viele Städte daher unverzichtbar war. Fässer waren im späten Mittelalter eines der häufigsten gebrauchten Gefäße für Waren aller Art; von Wein und Bier über Getreide transportierten Händler darin ihre Produkte über weite Strecken. Da die handgefertigten Fässer nicht normiert waren, erfanden darauf spezialisierte Mathematiker einfach zu bedienende Messstäbe, die Visierruten, mit denen sich der Fassinhalt problemlos, schnell und ziemlich genau bestimmen ließ. Peters rekonstruiert die Herstellungsanweisungen und stellt am Beispiel Nürnbergs die Spezialisten für Fassmessung, die Visierer, vor.

Die beruflichen Hintergründe der Visierer lagen meist nicht im Weinhandel. Die Stadt Nürnberg beschäftigte ganz unterschiedliche Handwerker als Visierer. Die Anwärter mussten sich nur die nötigen Kenntnisse zum Beispiel bei einem aktiven Visierer oder einem Rechenmeister erwerben. Nach einer Visierprobe folgte seit dem 15. Jahrhundert die Ernennung zum Visierer.

In Kapitel 7 rekonstruiert die Autorin die den in Kapitel 3 wiedergegebenen Handschriften zugrunde liegenden Textzeugen aus Paris und Perugia. Diese lassen Rückschlüsse zu, welche Personenkreise mit der Form des Visierwesens zu tun hatten und welchen Weg die Handschriften genommen haben.

In einem aus drei Kapiteln bestehenden umfangreichen Anhang erläutert sie in Kapitel 1 die Detailkonstruktionen der Visierruten aus der im Buchtext dargestellten Visiertextsammlung. Für die verschiedenen Visierruten beschreibt sie deren zugrunde liegende Messmethoden und Konzepte.

Kapitel 2 ist dem Verzeichnis der Visierer in Nürnberg vorbehalten und Kapitel 3 enthält eine sehr umfangreiche Wiedergabe der lateinischen Texte der Visiersammlung, die auf den beiden Handschriften Perugia und Paris beruhen.

Dieses Buch gibt interessante und wertvolle Einblicke in die Materie des Visierens und ist daher empfehlenswert.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 1/2019

Dr. Christof Krieger:

Wein ist Volksgetränk. Weinpropaganda im Dritten Reich.

Rhein-Mosel-Verlag, Zell (Mosel) 2018. 512 Seiten.

ISBN 978-3-89801-335-0. EUR 32,90

Der Historiker aus Traben-Trarbach und Leiter des dortigen Mittelmosel- Museums Dr. Christof Krieger hat sich im Rahmen seiner Magister- und anschließenden Doktorarbeit mehr als zehn Jahre mit dem Thema „Wein-Propaganda im Dritten Reich am Beispiel des Anbaugebietes Mosel-Saar-Ruwer“ befasst.

Der Verfasser hat die Weinpropaganda der Nationalsozialisten im Dritten Reich am Beispiel des Anbaugebietes Mosel, Saar und Ruwer aufgearbeitet und dabei viele Wissenslücken geschlossen. Es beginnt mit den krisengeschüttelten Jahren des Weinbaus an der Mosel – mit dem Sturm des Finanzamtes Bernkastel durch die Winzer 1926 – und der staatlichen Weinbaupolitik, Weinpropaganda, Weinwerbung in der Weimarer Republik in den 1920er-Jahren und ihrem jähen Ende. Das nutzten die Nationalsozialisten nach 1933 und versuchten mit ihrer „Blut und Boden“-Ideologie und Parolen wie „Wein ist Volksgetränk“, „Trinkt deutschen Wein“ oder „Deutscher Wein aus deutschen Gauen“ dem einheimischen Wein neue Abnehmerkreise zu erschließen. Durch die Rekordweinernte 1934 wurde es notwendig, weitere Schritte zu unternehmen und nicht nur die kurz vorher erst festgesetzten Herbstmindestpreise auch durchzusetzen. Zu einer guten und erfolgreichen Aktion entwickelte sich dabei laut Christof Krieger die „Weinpatenschaft“, die beim ersten „Deutschen Wein-Tag“ 1934 in Düsseldorf mit dem Saar-Winzerdorf Wiltingen initiiert und zur reichsweiten Propaganda-Veranstaltung ausgeweitet wurde. In den Jahren 1935 bis 1937 übernahmen so mehr als 1000 Städte vom Ruhrgebiet bis nach Ostpreußen „Weinpatenschaften“ für einzelne Winzerorte vornehmlich von der Mosel. Sie wurden im Rahmen des „Festes der deutschen Traube und des Weines“ als volkstümliches Weinfest mit Umzügen usw. vom Parteiapparat der NSDAP (und nicht von den Winzern oder ihren Organisationen) vorbereitet und durchgeführt und galten schnell allgemein als „Saufen für den Führer“! Zusammen mit den umfassenden Propagandamaßnahmen des Reichsnährstandes und der Deutschen Arbeitsfront mit ihrem Feierabendwerk „Kraft durch Freude“ (das z. B. auch Reisen in die Weinorte durchführte) erwies sich dies laut Krieger als die umfassendste Weinabsatzaktion, die es jemals in Deutschland gegeben hat und er erklärt, warum die NS-Propaganda auf nichts anderem als der Verkettung ungewöhnlicher Zufälle beruhte, an deren Anfang schlichtweg die Notwendigkeit der Unterbringung zweier Rekordweinernten 1934 und 1935 stand.

Das Buch ist nicht einfach zu lesen, aber es enthält so viele bislang nicht oder kaum bekannte Einblicke in die NS-Diktatur und ihre Weinpropaganda, die nicht nur ihre Spuren an der Mosel hinterlassen haben, denn nach Krieger stammt auch der Begriff „Deutsche Weinstraße“ in der Pfalz oder der Titel „Deutsche Weinkönigin“ aus dieser Zeit. Die 512 Seiten sind eingeteilt in 8 Kapitel:

1 Einleitung,

2 Vorgeschichte: Die staatliche Weinwerbung in der Weimarer Republik,

3 Die Anfänge der NS-Weinpropaganda (1933–1934),

4 „Deutscher Wein auf jedem Tisch“ (1935–1936),

5 Von der Absatzkrise zur Weinknappheit (1937–1939),

6 Ergebnisse und Zusammenfassung: Intentionen, Implikationen und Dimensionen der nationalsozialistischen Weinpropaganda,

7 Epilog und Forschungsausblick,

8 Anhang – sowie verschiedene Bilder und Plakate.

Im Quellen- und Literaturverzeichnis sind auf 32 Seiten alle möglichen Hinweise und Namen zu finden, unter anderem auch die Zuteilung der Winzerorte und ihre Patenstädte 1935–1937. Noch besonders zu erwähnen sind die über 550 Literaturhinweise als Ergänzung des Textes in den Kapiteln 1 bis 5 auf den Seiten 10 bis 414, sowie 225 für die Kapitel 6 und 7 auf den Seiten 460 bis 465 dieses insgesamt sehr interessanten Buches.

Verfasser: Karl Kirch, Mertesdorf

Aus: Mitteilung der GGW 2/2018

De modo mensurandi vasa. Ein Traktat zur Fassmessung aus dem frühen 15. Jahrhundert von Peter von Jülich.

Hrsg.: Menso Folkerts; Martin Hellmann

Dr. Erwin Rauner Verlag, Augsburg 2018. XXXII + 91 Seiten + Tafeln.

ISBN 978-3-936905-68-7. EUR 29,-

Vermutlich in den 20er-Jahren des 15. Jahrhunderts hat der an der Kölner Artes-Fakultät lehrende und arbeitende Magister Peter von Jülich die hier von Menso Folkerts und Martin Hellmann vorgestellte und übersetzte Abhandlung über die Fassmessung verfasst. Es handelt sich um einen der frühesten erhaltenen Spezialtexte zu diesem Thema, der sogenannten Visierkunst, die sich über die Zeit vom 14. bis 19. Jahrhundert als eigenständige Disziplin der praktischen Mathematik behauptete.

Die Autoren beschreiben die Erforschung des Messens und Eichens von Gefäßen, hauptsächlich von Fässern. Sie war damals weit verbreitet und in vielen Abhandlungen von damals namhaften Autoren verfasst, weil man im Mittelalter im Gegensatz zur jüngsten Vergangenheit das Volumen nicht als Kubus einer Längeneinheit definierte (wie etwa ein Liter als Kubikdezimeter), sondern ein im Besitz des Marktherrn befindliches Gefäß maßgebend war. Daher beschränkte sich die Gültigkeit der Berechnungsmethode auch nur auf das entsprechende Territorium.

Die Methodenlehre des Visierens hatte besonders im Kölner Raum einen Schwerpunkt, so die Verfasser, da Köln im Mittelalter die Handelsstadt war und der Weinhandel in Köln eine enorme wirtschaftliche Bedeutung hatte. Auf dem Weg aus den Anbaugebieten von Rhein und Mosel in die Niederlande, nach England und in die Hafenstädte der Ostsee wurde der Wein in Köln umgeladen. Die Weinfässer wurden bei dieser Gelegenheit von vereidigten Visierern (Rödern) ausgemessen und das Ergebnis auf dem Fassboden festgehalten. Dieses Messverfahren genoss in weiten Teilen Nordeuropas Anerkennung.

Vor der Edition und Übersetzung des umfangreichen Originaltextes von Peter von Jülich geben uns die Autoren noch interessante Einblicke in das Leben des Peter von Jülich sowie Forschung und Lehre der Artes-Fakultät der Universität Köln, an der er bereits um den Jahreswechsel 1401/1402 immatrikuliert wurde und vermutlich bis zu seinem Eintritt in die Kartause Sankt Barbara 1434 in verantwortungsvollen Positionen als Dekan und Rektor wirkte. Unter seinem Rektorat immatrikulierte sich unter anderem auch Nikolaus von Kues.

In einem Schlusskapitel des Originaltextes bringt Peter von Jülich in drastischer Weise zum Ausdruck, dass der betrügerische Umgang mit Maßen, das Messen mit zweierlei Maßen, verwerflich ist und vor dem Herrn als Sünde geahndet wird.

Für an der Materie Interessierte gibt dieses Buch interessante und wertvolle Einblicke und ist daher empfehlenswert.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 2/2018

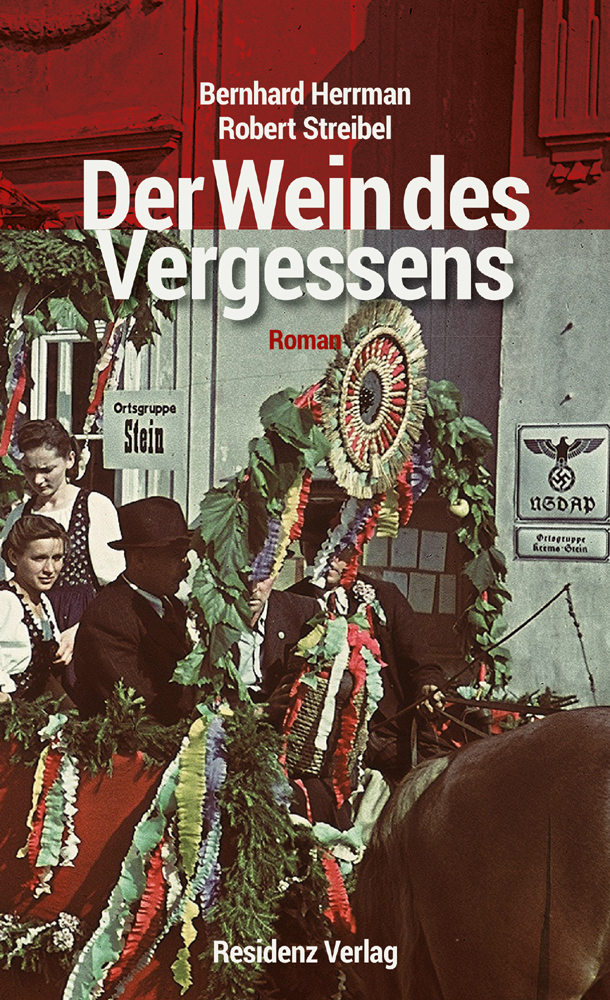

Bernhard Herrman; Robert Streibel:

Der Wein des Vergessens.

Wien, Salzburg: Residenz Verlag 2018.

256 Seiten mit 24 Seiten Abbildungen.

ISBN 978-3-7017-1696-8. EUR 24,-

Der Wein des Vergessens ist ein dokumentarischer Roman und handelt von der Arisierung des Weinguts Sandgrube, das sich heute im Besitz der Winzergenossenschaft Krems befindet. Das Buch kam zustande, weil der Mitautor Bernhard Herrman eine Schatulle mit Briefen, Tagebüchern und Fotos der ehemaligen Eigentümer erbte.

Das Weingut Sandgrube gehörte Paul Robitschek, einem vermögenden jüdischen Weinhändler in Wien. Robitschek war nicht nur Jude, sondern zudem homosexuell und führte eine Beziehung mit dem Lebemann August Rieger. Bereits vor 1938 hatten die Kremser ein Auge auf das Weingut geworfen, denn sie wünschten eine Genossenschaft zu gründen. Doch Robitschek hatte gerade noch rechtzeitig an seinen Partner Rieger überschrieben. Verwalter der Sandgrube wiederum war Albert Herzog, der Onkel des Mitautors Bernhard Herrman. Es gelang den Kremsern unter der Führung von NS-Bauernführer Franz Aigner, das Gut an sich zu bringen. Sie denunzierten Robitschek und Rieger, die als homosexuelles Paar infolgedessen verhaftet wurden und nur knapp der Deportation entgingen. Robitschek konnte flüchten und baute sich später in Venezuela eine neue Existenz auf, Rieger wurde mehrfach verhaftet. Das einstige Paar fand nie mehr zueinander. Robitschek wurde für das angeeignete Gut teilentschädigt, ein Rechtsstreit endete im Vergleich.

An diesen seriös recherchierten historischen Eckdaten orientiert sich der Roman und lässt die Leser eindrücklich teilhaben am Schicksal der Hauptfiguren.

Bei der Winzergenossenschaft Krems reagierte man zunächst ausgesprochen ablehnend. Erst nach dem Erscheinen des Buches, dem schnell eine große Aufmerksamkeit zuteil wurde, erkannte man die Brisanz des Themas und lenkte ein. Mittlerweile hat die Winzergenossenschaft Krems selbst eine namhafte Historikerin beauftragt, um das Thema aufzuarbeiten.

Der Roman von Robert Streibel und Bernhard Herrmann ist ein hervorragend geschriebenes, spannendes und wichtiges Buch. Natürlich ist der Fall von Krems nicht singulär; zahlreiche Unternehmen, darunter auch andere Weingüter und Genossenschaften, gründen auf Arisierungen. Eine Aufarbeitung hat indessen bis heute kaum stattgefunden. Dabei geht es, wie im Falle von Krems, nicht um Schuldzuweisung, sondern vielmehr um die richtige Darstellung der Gründungsgeschichte.

Verfasserin: Dr. Christine Krämer, Stuttgart

Aus: Mitteilung der GGW 2/2019

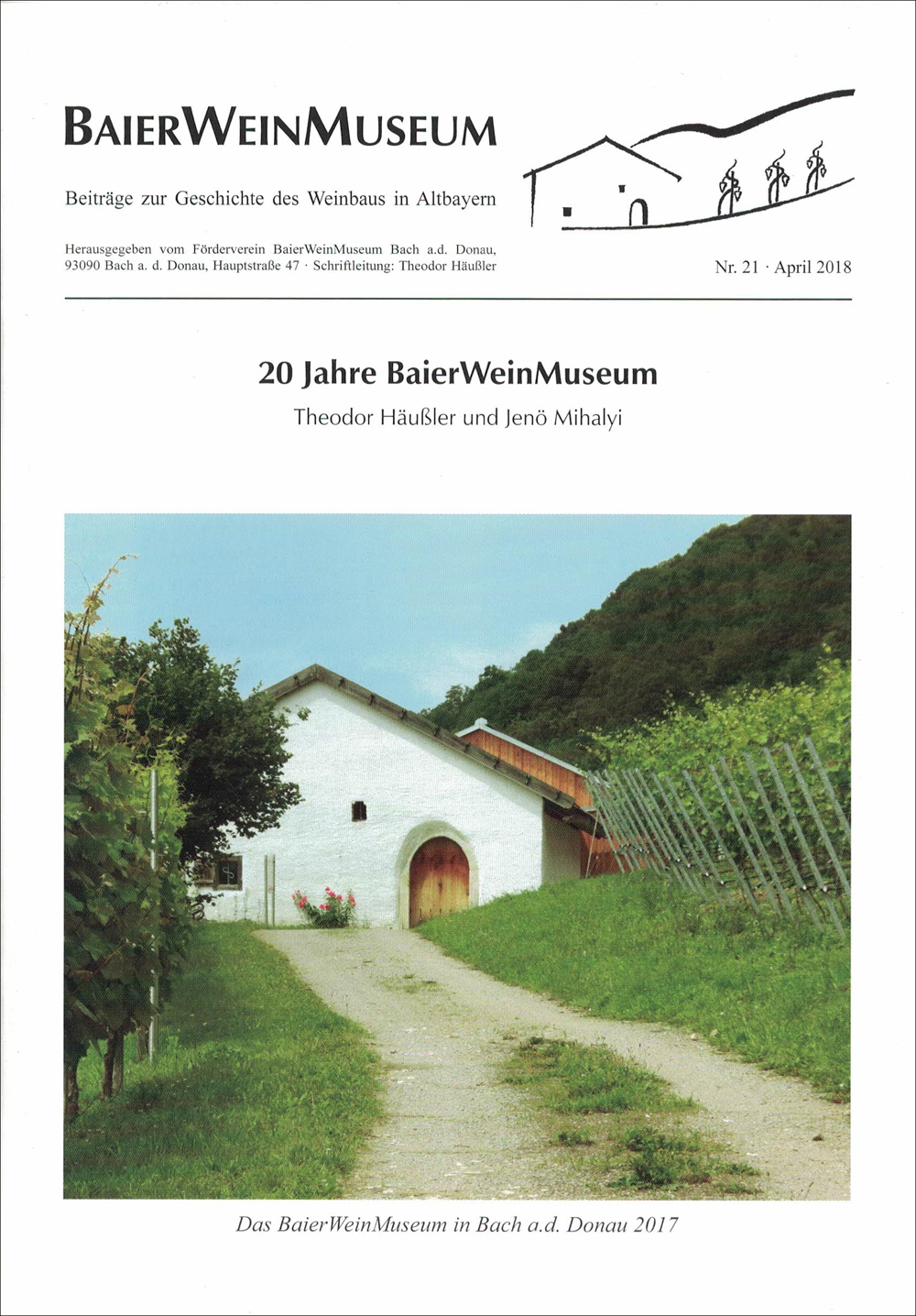

Theodor Häußler; Jenö Mihalyi:

20 Jahre BaierWeinMuseum.

Hrsg.: Förderverein BaierWeinMuseum, Bach a. d. Donau 2018. 48 Seiten mit zahlreichen Abb.

Schriftenreihe "BaierWeinMuseum", Nr. 21.

Bezug über das BaierWeinMuseum

Anlässlich der Einweihung und Eröffnung des BaierWeinMuseums in Bach a. d. Donau vor 20 Jahren hat der Förderverein in Person des ehemaligen, langjährigen Vorsitzenden Theodor Häußler und des Beirats Jenö Mihalyi die Geschichte des Baierweins und die kulturellen Höhepunkte im Museum wachgerufen.

In der Einführung dazu gehen sie dem Begriff Baierwein nach, der erstmals auf einer Urkunde des Klosters Prüfening bei Regensburg aus dem Jahre 1271 erscheint und den Weinbau an der Donau und seinen Nebenflüssen beschreibt. Seine Blütezeit hatte er im Mittelalter.

In dem Winzerdorf Bach a. d. Donau, wo bereits im 8. Jahrhundert Weinbau erwähnt wird und wo der Baierwein auf kleinster Fläche überlebte, hatte sich ein „Biethaus“ („Biet“ war schon im Althochdeutschen der Begriff für den Boden einer Weinpresse) erhalten, das aus dem 14. Jahrhundert stammen dürfte. Auch die heute dort gezeigte Baumpresse bildet eine Rarität aus der Zeit um 1615, die im Biethaus stand und bis heute aufbewahrt wurde.

Das 1993 in den Besitz der Gemeinde übergegangene Anwesen wurde von dem Förderverein „Baierweinmuseum“ saniert und im Anschluss als Museum ausgebaut und betrieben. Alle vorhandenen Exponate wurden ebenfalls mit der Zeit restauriert, um sie für die Nachwelt zu bewahren. Ein Weinlehrpfad rund um das Museum wurde bereits 1997 angepflanzt.

Ein Besuch dieses nach fachlichen und historischen Aspekten vorbildlich aufgebauten Museums mit seinen in der engen Region vorgefundenen Exponaten ist sehr zu empfehlen.

Verfasser: Dr. Gerhard Stumm, Bad Kreuznach

Aus: Mitteilung der GGW 2/2018