Ludwig Linsbauer, Botaniker, Leiter der Lehranstalt Klosterneuburg

Ludwig Linsbauer studierte an der Universität Wien Naturwissenschaften und promovierte 1893 zum Dr. phil., 1897 legte er die Lehramtsprüfung für Naturgeschichte ab und wurde um 1900 Professor am Gymnasium in Pola, 1902 am Staatsgymnasium in Wien-Währing. 1906 wurde er an das Önologisch-Pomologische Institut (später Lehr- und Versuchsanstalt für Wein-, Obst- und Gartenbau) in Klosterneuburg berufen und übernahm zunächst den Unterricht in Anatomie, Morphologie sowie Systematik und Beschreibung der Kulturpflanzen. Daneben beschäftigte er sich mit Fragen der Rebenzüchtung und setzte sich für eine eigene österreichische Rebenzüchtungsanstalt ein. Mit Unterstützung von Franz Kober, der seit 1919 Weinbaureferent im Staatsamt für Landwirtschaft war, wurde 1921 an der Höheren Staatslehranstalt für Wein- und Obstbau eine Bundesrebenzüchtungsanstalt errichtet, zu deren ersten Leiter Ludwig Linsbauer bestellt wurde. Er gab dieses Amt jedoch bereits Ende des gleichen Jahres an Friedrich Zweigelt ab, da er am 1. Januar 1922 Direktor der Lehranstalt in Klosterneuburg wurde. In der Folge fehlte es für die neue Bundesrebenzüchtungsanstalt an finanziellen Mitteln, die ab 1922 durch einen Rebenzüchtungsausschuss mit Rebenzüchtungsfonds gemildert werden konnten. Obmann des Ausschusses und Fonds war L.

Er erteilte auch als Direktor der Lehranstalt weiterhin Unterricht in Botanik und Pflanzenkrankheiten. 1924 wurde er zum Hofrat ernannt und 1927 in den Ruhestand versetzt. Linsbauer veröffentlichte neben einer Reihe von Arbeiten über Anatomie und Physiologie der Pflanzen zahlreiche Artikel in weinbaulichen Fachzeitschriften über verschiedene Zweige der angewandten Botanik sowie einige Monographien über Krankheiten von Nutzpflanzen. Er war Ausschussmitglied der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft Wien und Obmann der von ihm begründeten Sektion für angewandte Botanik.

Ernst Rühl, Geisenheim, Dezember 2023

Fritz LENZ, Prof. Dr. Dr. h.c., Professor für Obst- und Gemüsebau an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Nach einer Landwirtschaftslehre begann Lenz 1954 ein Studium der Agrarwissenschaften an der Universität Hohenheim, das er 1960 mit der Promotion abschloss. Nach einer 5-jährigen Forschungstätigkeit in Australien, setzte L. seine wissenschaftliche Laufbahn an der TU Berlin fort, wo er 1969 habilitierte und danach die dortige Professur für Obstbau übernahm. Es folge 1976 der Ruf an die Universität Bonn als Institutsdirektor des Instituts für Obstbau und Gemüsebau, wozu auch zwei Versuchsstationen gehörten. Unter seiner Leitung entwickelte das Institut eine hohe internationale Ausstrahlung und Wertschätzung mit zahlreichen Gastwissenschaftlern aus aller Welt, wie USA, England, Israel, Polen, Indien, Ägypten, Neuseeland und Australien. Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit war die Pflanzenphysiologie von Obst- und Gemüsepflanzen mit Schwerpunkt der Photosynthese, wo L. den fördernden Einfluss der Frucht auf die Photosynthese nachweisen konnte. Unter seiner Führung wurden bereits sehr früh Untersuchungen zu den Auswirkungen des Klimawandels durchgeführt. Auch durch die beiden Versuchsstationen blieb L. ein Mann der Praxis, einer praxisnahen Forschung und der praktischen Umsetzung von Forschungsergebnissen. L. initiierte zahlreiche internationale wissenschaftliche Tagungen in Bonn. Sein wissenschaftliches Wirken spiegelt sich in über 300 Publikationen, mehr als 100 Promotionsarbeiten sowie vier Habilitationen wider. Nach seiner Emeritierung 1997 intensivierte L. seine internationalen Kontakte insbesondere nach Osteuropa und der russischen Föderation.

L. hat zusammen mit seinen Bonner Kollegen Prof. Joachim Henze, Prof. Heinrich Zakosek und Prof. Helmut Becker aus Geisenheim, Weinbau als Wahlfach für Studierende der Agrarwissenschaften eingeführt, was die Hochschulausbildung für Weinbau förderte und zu einigen Promotionen zu weinbaulichen Themen an der Uni Bonn führte, zum Beispiel bezüglich der Ursachen der Stiellähme bei Rebsorten, betr. physiologischen und ökologischen Wirkungen auf die Qualität von Sultana-Trauben, betr. CO2- und Kohlenhydratstoffwechsel verschiedener Rebsorten in Abhängigkeit von Klimafaktoren etc.

Ernst Rühl, Geisenheim, Dezember 2023

Antes, Vinzenz (1929 – 2017)

Vinzenz Antes besuchte die Volksschule und Realschule in Heppenheim, danach war er als Jugendlicher gegen Kriegsende noch im Wehrdienst. 1946 begann er bei Vincenz Laumann – seinem Großvater und Ehrenbürger der Stadt Heppenheim – eine vom Besuch der Landwirtschaftsschule flankierte Winzerlehre. 1948 absolvierte er ein Praktikum im Versuchsgut Blankenhornsberg am Kaiserstuhl.

Es folgte das Studium an der Lehr- und Forschungsanstalt Geisenheim mit Abschluss als Weinbautechniker. Nach vorübergehender Tätigkeit im Heppenheimer Rebmuttergarten (1951) folgte ein zweijähriges Beschäftigungsverhältnis als kellertechnischer Berater bei Boehringer Ingelheim. Im Auftrag des Unternehmens konnte er bei Versuchsreihen in sämtlichen deutschen Anbaugebieten Erfahrungen sammeln.

1952 machte er sich parallel dazu als Rebveredler und Winzer selbständig und wurde 1954 Mitglied im Starkenburger Winzerverein (später „Bergsträßer Gebietswinzergenossenschaft“, zuletzt „Bergsträßer Winzer eG“). 1956 wurde er in den Aufsichtsrat des Starkenburger Winzervereins gewählt. 1959 wechselte er in den Vorstand und wurde 1961 dessen Vorsitzender bis zum Jahr 1995.

Schon 1955 wurde er in den Vorstand des Weinbauverbandes Hessische Bergstraße gewählt und lenkte diesen als Vorsitzender 43 Jahre lang bis 1998. In dieser Funktion war er auch viele Jahre Mitglied des Vorstandes des Deutschen Weinbauverbandes e. V. (DWV). Sowohl in der Bergsträßer Winzer eG als auch im regionalen Weinbauverband wurde er zum Abschied zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Mit seiner Rebenveredlung trug er entscheidend zum planmäßigen Wiederaufbau mit Pfropfreben bei und setzte sich im Weinbauverband und der Genossenschaft für die Belange der Winzer ein. Unter seiner Leitung wurden ca. 40 km Weinbergswege in Selbsthilfe durch die Winzer befestigt, die Winzergenossenschaft wurde ab 1959 in mehreren Bauabschnitten ausgebaut; sie wurde zur größten Hessischen Erzeugergemeinschaft und verarbeitet heute den größten Teil der Trauben des Gebiets und weitere von der benachbarten badischen Bergstraße. Er kämpfte erfolgreich für die Selbständigkeit des Anbaugebietes „Hessische Bergstraße“ (1971) und für die Einführung des Steillagenprogramms des Landes Hessen, auch für den Rheingau.

Ehrungen:

- Ehrenbürger der Stadt Heppenheim

- Träger des Ehrenrings der Stadt Heppenheim

- Silberne und Goldene Raiffeisennadel

- Goldene Ehrenplakette des Landes Hessen

- Bundesverdienstkreuz

Quellen:

- Reinhard Antes, 2004: „Die ersten 100 Jahre“ 1904 – 2004 Geschichte vom Starkenburger Winzerverein bis zur Bergsträßer Winzer eG.

- Persönliche Mitteilungen von Reinhard Antes.

Ernst Rühl, Geisenheim

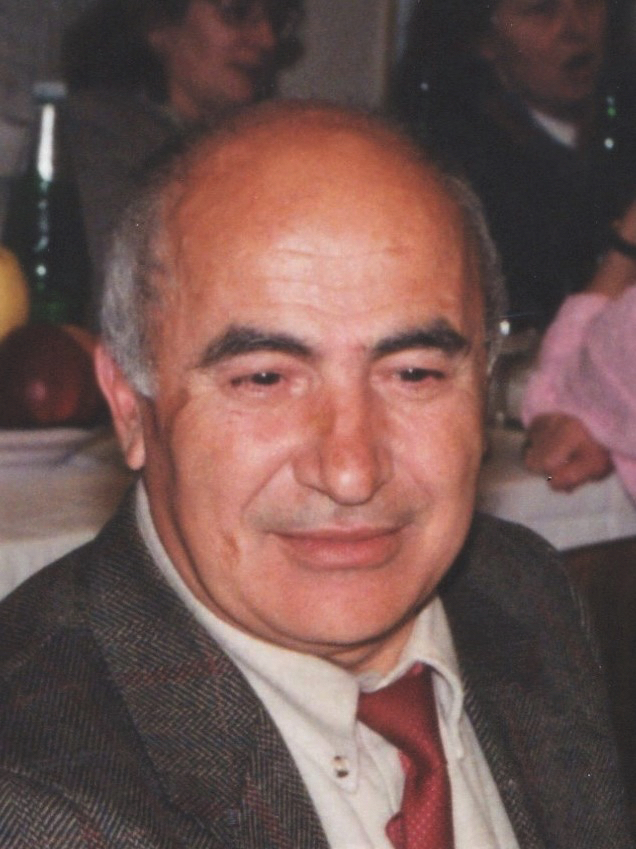

Fardossi, Adel (1940–2022), Pflanzenschutzexperte, Hochschullehrer

Adel Fardossi wurde als Sohn eines Landwirtes in Aleppo geboren. Nach Beendigung der Schulzeit (Abitur 1962) verließ er Syrien und kam 1963 nach Wien. Von Oktober 1963 bis Juni 1964 absolvierte er einen Vorstudienlehrgang für ausländische Studierende an der Hochschule für Welthandel in Mödling, inskribierte dann für zwei Jahre an der Hochschule für Welthandel in Wien und studierte ab Oktober 1966 Landwirtschaft, Studienzweig Pflanzenproduktion an der Universität für Bodenkultur. Nebenbei arbeitete er in einem Weinbaubetrieb in Grinzing. Mit seiner Diplomarbeit zum Thema „Weinbau in Syrien“ beendete er im Sommer 1978 sein Studium erfolgreich. An seiner Promotionsarbeit mit dem Titel „Untersuchungen zur Eisenphysiologie der Weinrebe im Zusammenhang mit der Chlorose“, die er mit Auszeichnung absolvierte, arbeitete er im Forschungszentrum Seibersdorf. Am 30. Juni 1983 wurde ihm der akademische Grad „Doktor der Bodenkultur (Dr. rer. nat. techn.)“ verliehen. Danach befasste er sich im Rahmen eines postgraduierten Stipendiums mit wissenschaftlichen Untersuchungen über die Chlorose im Weinbau. Als Jungakademiker absolvierte er von Dezember 1985 bis Juni 1987 ein Akademikertraining an der HBLAuBA Klosterneuburg, Abteilung Weinbau, anschließend wurde er als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Abteilung Biologie, Referat Botanik/Pflanzenschutz aufgenommen. Fardossi war als Erst‐ bzw. Ko‐Autor mit 27 Publikationen in den „Mitteilungen Klosterneuburg“ sehr produktiv. Er hat viele Fachartikel geschrieben und war vor allem oft als Vortragender bei lokalen Weinbauvereinen. Er war der Mitarbeiter, der den intensivsten Kontakt mit der Praxis gepflegt hat. Selbst nach seiner Pensionierung ließen sich noch Betriebe in Hinblick auf die Düngung von ihm beraten.

Fardossi hat die Traubenwelke (damals auch als Zweigeltkrankheit bezeichnet) aufgeklärt und erfolgreiche Gegenstrategien entwickelt. Er war international als Experte für die Rebenernährung angesehen und geachtet und wirkte in der internationalen Fachgruppe Weinbau‐Begrünung mit. Seine Mitarbeiter/‐innen lernten ihn als wohlwollenden, großzügigen, geduldigen und menschlich nahbaren Vorgesetzten kennen, der auch selbst mitanpacken konnte. Die Weingartenbegehungen mit ihm waren meist etwas anstrengend, da er selbst körperlich sehr fit war. Allerdings konnte er auch sehr direkt und fordernd sein – vor allem bei den Winzern; weil aber dabei auch sein Humor und seine Menschlichkeit nicht zu kurz kamen, hat ihm dies niemand übelgenommen. Am 31. März 2006 endete sein Dienstverhältnis, auch wenn Fardossi gerne weitergearbeitet hätte, aber aufgrund seines Alters (65. Geburtstag im Jahr 2005) wurde er seitens des Ministeriums sozusagen „in den Ruhestand geschickt“. In der Pension liebte er es vor allem in seinem Garten zu arbeiten, wo er Obstbäume, Reben, Blumen und Gemüse zog. In seinen letzten Jahren war er gesundheitlich sehr angeschlagen; sein Tod am 29. August 2022 war eine Erlösung von langen Leiden.

Rudolf Nickenig, Remagen, Dezember 2023

Eugène KUHLMANN – Rebenzüchter, Institutsleiter

* 21. November 1858 in Beblenheim (département 68 Haut-Rhin)

† 03. Mai 1932 in Colmar

Vater: Jean Chrétien Kuhlmann, Weinbauer

Mutter: Anna Maria, geb. Betz

⚭ 18. August 1897 Emma Elise Marter, Rixheim (*1872–?)

Kinder:

- Eugène Charles Kuhlmann (1898–1970), Professor an der Ecole Nationale des Ingénieurs de Strasbourg

- Lucette Kuhlmann

Eugène Kuhlmann (auch deutsch Eugen Kühlmann, die Aussprache des Nachnamens ist in beiden Sprachen identisch) wurde am 21. November in Beblenheim im Elsass geboren. Nach seiner Schulzeit arbeitete er auf dem Weingut seines Vaters Jean-Chrétien Kuhlmann als Winzer in seinem Heimatort.

Der Kampf gegen die Reblaus, die ab den 1870er Jahre im Elsass auftrat, könnte ihn in Kontakt mit Chrétien Oberlin gebracht haben, der ebenfalls aus Beblenheim stammte und dort das Amt des Bürgermeisters innehatte. 1885 wurde K. Privatsekretär von Oberlin. 1897 war er als Assistent von Oberlin an der Gründung des Institut Viticole Oberlin beteiligt und übernahm dessen technische Leitung.

Nach dem Tod Oberlins 1915 übernahm K. die Leitung des Instituts, die er bis zum 1. Oktober 1926 innehatte. Er machte sich insbesondere einen Namen als Rebenzüchter und entwickelte reblausresistente Sorten wie Maréchal Foch, Lucy Kuhlmann (benannt nach seiner Tochter), Triomphe d’Alsace oder Léon Millot, die teils weit über die Grenzen des Elsass hinaus Verbreitung fanden. Neben der Reblausresistenz waren die Resistenz gegen Pilzkrankheiten und Frostbeständigkeit wesentliche Parameter seiner Arbeit. Als Mitarbeiter der Revue de Viticulture und anderer Fachblätter äußerte er sich in französischer und deutscher Sprache aber auch zu Themen wie dem Rebschnitt oder der Kompatibilität von Unterlagen.

Für seine Arbeiten erhielt er die Auszeichnung Ordre du Mérite Agricole und 1919, kurz nach der Rückkehr des Elsass zu Frankreich, den Prix Parandier de l’Académie d’Agriculture de France (mit Chrétien Oberlin).

Ehrungen :

- Ordre du Mérite Agricole

- Prix Parandier de l’Académie d’Agriculture de France 1921

Veröffentlichungen (Auswahl):

- Die Zukunft des Weinbaus oder Selektion, Saatkultur, Hybridisation der Rebe und Mendelismus. Bulletin de la Société des Sciences, Agriculture et Arts de la Basse-Alsace, Band 48, 1914, S. 41 ff.

- Les Cépages d’Alsace et de Lorraine. Revue de viticulture, 8. Juli 1920, S. 21–25, 15. Juli 1920, S. 43–46

- Les vignes en cordon horizontaux à coursons doubles (alias système Royat). Revue de viticulture, 14 April 1921, S. 271-274

- Le Goldriesling ou Riesling Doré. Revue de viticulture, 27. Januar 1927, S. 57 f.

- L’Hybridation de la vigne et la création d’hybrides producteurs directs. Revue de viticulture, 18. Oktober 1923, S. 253–260

- Cours de greffage pour la vigne. Revue de viticulture, 18. Mai 1922, S. 389

- L’Alsace viticole et vinicole en 1922. Revue de viticulture, 30. November 1922, S. 346–350

- Les porte-greffes en Alsace et Lorraine et la question d’affinité. Revue de viticulture, 17. Mai 1923, S. 366–369

- Encore un avis sur l’affinité des porte-greffes. Revue de viticulture, 22. November 1923, S. 336 f.

Quellen:

- Rapport fait, au nom de la section des cultures spéciales par M. Prosper Gervais, sur l’attribution du Prix Parandier pour 1919. Comptes rendus des séances de l’Académie de l’Agriculture de France. Académie d’Agriculture de France, Paris 1920, S. 202-206

- Journal Agricole d’Alsace-Lorraine du 6 novembre 1926, 54 Jg. N. 45, S. 1003 f.

- État civil décès ville de Colmar de 1932, Eintrag 351 (Stadtarchiv Colmar)

- Colmarer Neueste Nachrichten vom 4 Mail 1932, 12. Jg. N. 124, S. 3

Autorin:

Karoline Knoth, Mersault